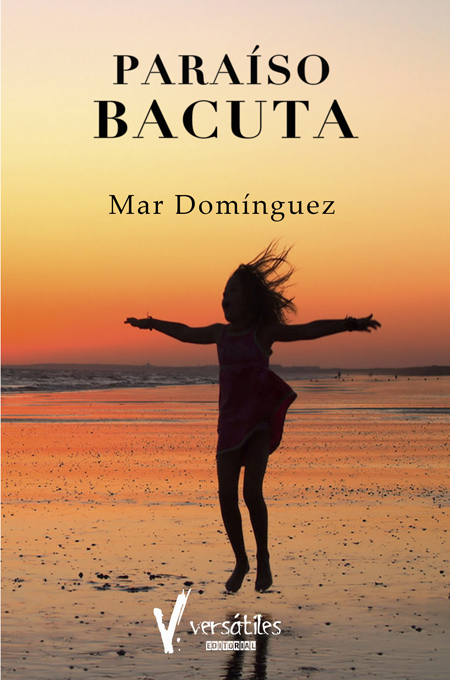

Francisco Ruano. La isla, como objeto literario, le iguala la talla al río, pero, a diferencia de éste, aquélla sólo se conjuga en futuro, incluso la ya pisada. Mar Domínguez construye en Paraíso Bacuta un lugar en el que nos ha comprometido a “estar” de ahora en adelante. La otra isla, la verdadera, la que “vivió”, es inasible.

La isla, como cuerpo de retórica, siempre queda delante, nunca a la espalda. Siempre ahí, ante nosotros, pero jamás enteramente cierta; basta con que le demos nombre para que se le despinten los ocres del mapa, porque la isla “vivida”, la palmaria… la genuina… fue anónima; no tuvo ni necesitó apelativos.

De ser abarcable, de no guardar misterios, el hecho “isla” sería otra cosa… algo así como un continente de juguete para geógrafos, porque las islas perennes, que son las construidas a posteriori, no admiten perfiles; sólo nos dejan marcar, con una cruz negruzca, la gruta en la que ocultamos, incólumes, aquellas emociones que nos quedaron fallidas o incompletas. Allí, por sus cenagales y calas recoletas, habita todo aquello que alguna vez se perdió entre las nieblas del tráfico y las columnas del pub, y no volvió a contestar al grito.

Inicio y confín vital a un tiempo, la isla —cualquier isla, la Bacuta de Mar Domínguez también— sólo descubre su lomo al solsticio de la plena madurez; no existen islas en la infancia, porque niño y límite son incompatibles. En la infancia, las tierras son inmensas, planetarias, y todo lo demás plagia al paraje que nos nutre; es por eso que sólo regresamos a la “isla recreada” de nuestra niñez cuando sentimos que hemos aprendido, por fin, a estrechar los espacios y colocarlos en el tablero según colores.

El ser humano isleño, criado en la impertérrita trinidad agua-cielo-tierra, y obligado, para evitar la locura de lo escueto, a urdir a cada minuto un mundo diferente con esos tres mimbres, adquiere, con el tiempo, el don de jugar a las damas en un solo recuadro, el de multiplicar por cien los tintes de la tarde y el de vencer a las mil mangas de muerte de unas aguas que no avisan. Mar Domínguez, créeme, lector, posee tales dones.

Mar Domínguez es isleña; no se entendería a sí misma sin aquel molde de primeros fangos, y en su Paraíso Bacuta, recrea con enorme sensibilidad cada una de las minúsculas estrías que le ofreció el ya citado triángulo de elementos, que en todo libro de islas pesarían como el plomo… y en Paraíso Bacuta no.

Paraíso Bacuta es un hermoso compendio de experiencias que, ya por entonces, y no digamos hoy, le estarían vetadas a cualquier niño. Fue afortunada. Pero Bacuta tuvo también la suerte de que el Mar viniera a hollarle en océano y en niña, y ambos le dejaran, colgada para siempre en el tendedero del futuro, su voz salina de columpios, nubecitas de flamencos y barcos oxidados.

No es éste un libro pretencioso; por eso logra justamente aquello que pretende: expandir el alma. No retuerce la autora en él un solo verbo; no lo necesita, porque, a diferencia de aquellos que hablan de marismas que vieron en una foto, ella nos habla de las marismas que le colmaron la piel de raspaduras, cardenales… y primeras certidumbres. Mar Domínguez, en este su tercer libro, dueña ya de los recursos del maestro en el oficio, se vale de un lenguaje sabiamente sobrio, casi didáctico, para que Bacuta nos ocupe el pecho sin dolor.

De esta manera:

“Si se te pierde un atardecer, ve a buscarlo a las salinas; los tiene todos guardados en sus esteros y los va regalando siempre rojos de fango y luz, siempre únicos.

Allí como mota insignificante de polvo somos mar, aire, fango y sal. Allí donde se levantan las montañas de falsa nieve y puedes caminar sobre el agua sin ser milagro.

Allí, sentada en una piedra plana, absorbo toda la belleza para perdurar viva”.

Gracias, Mar.