Álvaro de la Morena / Nueva York. Ubicado en la zona norte de la Isla de Manhattan, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (MET) se ha convertido en una visita ineludible de la Gran Manzana. No posee filtros de público. Turistas en busca de cultura o enamorados de la Historia podrán encontrar allí la corazonada que andan buscando pues, como tantas veces ocurre, no es necesario entender para admirar.

El MET es un hermoso lugar en continente y contenido. Irradia elegancia y carisma, siendo capaz de descifrar el arte en todas sus acepciones a través de un laberinto de salas y galerías que, visitadas a detalle, supondrían semanas enteras de contemplación. Allí me encaminé en busca de respuestas, de nuevas impresiones, huyendo de lo mundano, madrugando para evitar los efectos que la democratización del arte ha devenido en forma de aglomeraciones de personas, para bien de los organizadores de los museos y de aquellos que les gusta decir “yo sí estuve allí”. Partía con la premisa de afirmar o desmentir la existencia unos elementos de Tartessos procedentes de Huelva, pero no sería capaz de predecir lo que me deparaba la visita.

Una vez en el corazón del Museo, uno queda cohibido por la belleza del entorno. Cada pocos pasos se insinúa una obra de arte reconocida, digna del asombro, por lo que es difícil saber hacia dónde ir o por dónde comenzar. Aquí descansan más de tres millones de representaciones y objetos clasificados en diferentes culturas y momentos históricos. Como dije antes, no hace falta ser un técnico para visitar este lugar, pero sí es preciso saber lo que se quiere ver con anterioridad. Para entusiastas poco preparados podrían resultar demasiadas emociones de golpe, por lo que hay que ir con la mentalización necesaria para no extraviarnos entre ese mar de gente.

Inicié el recorrido por las más de 30 salas dedicadas a Egipto, continuando con las esculturas de Grecia, las artes decorativas del periodo renacentista español y una exposición temporal sobre arte oriental, de la que me interesé in situ, retrasando para más tarde las pinturas de los grandes maestros como El Greco, Monet, Rembrandt, Velázquez o Van Gogh. Como diría el célebre escritor asiático Hakuri Murakame: “allí los conocimientos te vienen a la mente como una bandada de pájaros que entra volando por una habitación con la ventana abierta”.

Durante horas me dejé llevar, entre tesoros clásicos y vanguardistas. Perdido en la traducción de lenguajes diferentes e intentando descifrar las entrañas de cada autor con perspicacia y humildad hasta llegar, de nuevo, al recibidor tan cuidadosamente adornado por las flores rosadas de los árboles Sakura o cerezos japoneses, que allí se encuentran.

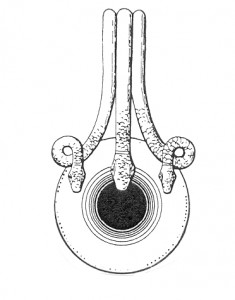

Consulté la base de datos del Museo y entablé conversación con una historiadora de arte neoyorquina que me ayudaría a entender con mayor exactitud lo que andaba buscando y no tardaría en encontrar. Se trataba de una vasija de bronce de 36 centímetros, de posible procedencia tartesia o fenicia, y fechada entre los siglos VII y VI a.C. Una pieza indivisible cuyo mango se transforma en la parte superior en tres cabezas de serpiente. Personal encargado me comentaría, con extrema amabilidad, de qué manera se adueñaron del objeto, siendo comprado en 1955 a la colección privada de Joseph Pulitzer, The Pulitzer Bequest Fundation, por un precio que no quisieron revelar.

Hoy día, sólo se tiene constancia de otros cuatro jarros con características similares. Tres de ellos han sido hallados en sus lugares de origen. Uno en el municipio cacereño de Villanueva de la Vera; otro en el yacimiento toledano de Las Fraguas y finalmente en la necrópolis de El Palmarón, Niebla. Este último conservado en la actualidad en el Instituto Valencia de Don Juan, en Madrid.

A diferencia de los anteriores, los que se protegen en Badajoz y en Nueva York carecen de ningún tipo de documentación respecto a su hallazgo. Se ha estudiado mucho sobre la localización real de estos otros dos eslabones perdidos de la historia desde que, en los años 40, algunos investigadores comenzaran a reconocer la valía de haber sido descubiertos. García y Bellido sería el primero en teorizar sobre la proveniencia de la pieza existente en el Metropolitano, señalando a Riotinto y Niebla como posibles territorios. Más tarde, en los años 70, el arqueólogo israelí Ruth Amiran llegaría a situarla en Chipre, aunque dicha afirmación fue rápidamente contestada por otros historiadores, como el germano Grau-Zinmermann, que volverían a dirigir la mirada hacia las localidades occidentales de Siruela o Niebla.

Finalmente, este rompecabezas geográfico y cronológico parece haber sido resuelto gracias a la tecnología y a los recientes estudios de Fernández-Miranda y Pereira a finales del siglo pasado. Tras realizar un examen exhaustivo de comparación entre el jarro de Las Fraguas y el que se conserva en Estados Unidos, se han encontrado gran cantidad de coincidencias que instan a pensar que este utensilio provendría también del famoso yacimiento de Toledo. Desde detalles morfológicos como el arranque del asa desde la palmeta o la misma altura del recipiente hasta las extremas similitudes entre los bronces del examen metalográfico. Pese a que, a día de hoy, se trata de la teoría más fiable sobre su real ubicación, siempre deberíamos mantener esta información en sana duda. Lo que sí podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, es que este aguamanil fue producido dentro del marco geopolítico del Mediterráneo Occidental en algún taller colonial del interior de la Península Ibérica.

Probablemente utilizado como recipiente o caldero, sería la única prueba de que se dispone en uno de los museos más prestigiosos del mundo sobre lo que significaría la presencia del comercio fenicio en la busca de los yacimientos de metales más importantes del Mediterráneo. De otra forma, de los pueblos que convivieron en el Valle del Guadalquivir, la Sierra de Tejada, las Minas de Aznalcóllar o Riotinto.

Cabría añadir que en la misma sala del museo podemos encontrar una hebilla de cinturón fabricada en bronce, hierro y plata que, aunque data del siglo II a.C. y se presupone de origen celtíbero, posee un diseño perteneciente al movimiento artístico que se desarrollaría durante tiempos pasados en Sierra Morena y en el suroeste andaluz.

Honestamente, eché de menos en un centro de tal magnitud, una presencia más contundente de lo que podría haber significado la primera civilización de Occidente y origen de nuestro territorio. No puedo evitar preguntarme qué motivos impiden que parte de nuestro patrimonio traspase la frontera y sea expuesta al estudio de los mejores profesionales. Me pregunto “desde mi atalaya”, si no es paradójico, que debido a un amor irracional o excesivo proteccionismo hacia nuestro patrimonio, se esté impidiendo que sea apreciada y valorada parte importante de nuestra cultura en todo el orbe para las sucesivas generaciones.

Lo cierto es que este Museo presume de ser el más importante de la ciudad de Nueva York, además de disponer de la segunda colección más prestigiosa y visitada del mundo, detrás del Louvre de París, con más de cinco millones de visitantes cada año. De allí me fui con el convencimiento de volver para disfrutar de otras piezas muy interesantes sobre arte babilónico, islámico, oriental antiguo y decorativo estadounidense, que no me había dado tiempo a contemplar. Destacaría por encima del resto, haciendo un gran esfuerzo, el templo egipcio de Dendur, encargado por el histórico emperador romano Augusto y dedicado a la Diosa Isis, que sería trasladado piedra a piedra desde su localización original en 1978.

El Metropolitano es especialmente auténtico. Un santuario para peregrinos y simpatizantes del arte que propone una reflexión constante sobre las vicisitudes de la historia en cada una de sus salas.

Ver galería gráfica del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

Ver galería gráfica del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York